Scènes de guerre

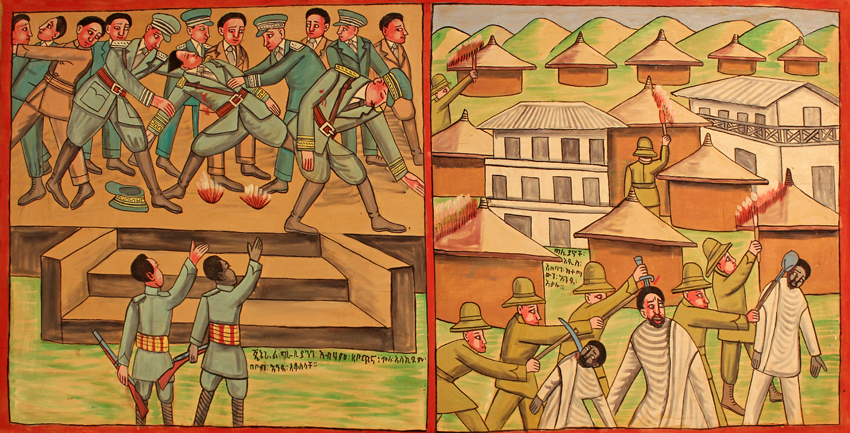

60 – Le règne et la mort du roi des rois Téwodros

23 – Bataille d'Adwa

76 – Les guerres de conquêtes du sud éthiopien par les armées de Ménélik

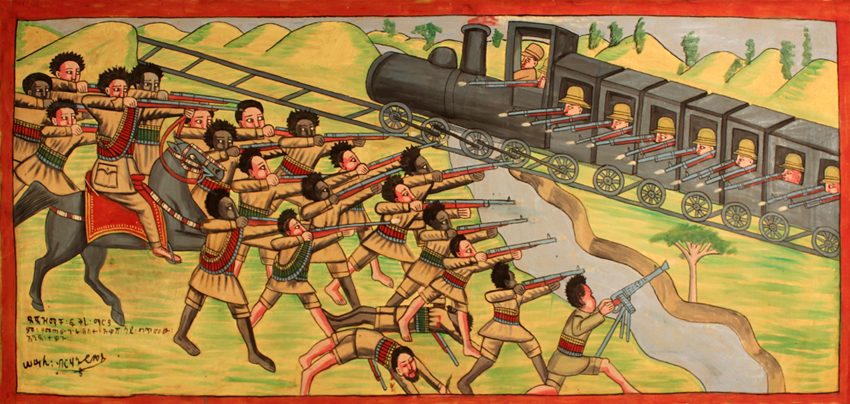

62 – L'attaque d'un train italien par le dajjazmatch Feqra Maryam ou la résistance lors de l'occupation italienne