La peinture éthiopienne de style traditionnel ou « bahelawi »

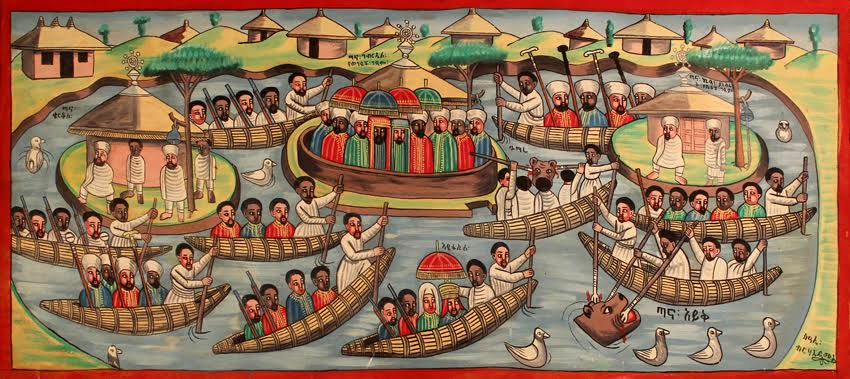

La peinture éthiopienne demeura longtemps cantonnée à l'expression de la foi chrétienne et les peintres n'eurent que de façon très marginale la possibilité de représenter des thèmes séculiers. La fin du XIXe siècle marque un changement dans ce monopole chrétien sur la production d'images. Le roi des rois Ménélik (1889-1913) mène en effet une politique volontariste de modernisation du pays, utilisant pour sa propre politique les images peintes et la photographie. Le renouvellement des thèmes iconographiques est aussi dû à l'ouverture d'un nouveau marché de l'art créé par les demandes des diplomates et des Occidentaux présents dans la nouvelle capitale, Addis Abeba, dès la fin du XIXe siècle. Les thèmes abordés se diversifient : batailles militaires, scènes de la cour royale, éléments de la modernité tels que hôpitaux, avions, chemin de fer, scènes de la vie rurale. Ainsi se forge un vocabulaire iconographique qui se transmet et s'enrichit tout au long du XXe siècle. Cette peinture réalisée par des peintres professionnels ayant pour acheteurs des Occidentaux conserve un style iconographique aisément identifiable comme "éthiopien". Les caractéristiques en sont une raideur hiératique des personnages, un dessin au trait avec des aplats de couleur, des personnages aux yeux surdimensionnés, une quasi-absence de perspective et de tridimensionnalité. La narrativité de cette peinture en est un autre élément caractéristique : ces toiles racontent des histoires, comme elles donnent à voir une réalité souvent populaire.

Des réseaux de production et de distribution furent créés dès la fin de la Seconde Guerre mondiale et se sont maintenus jusqu'aux années 1980, offrant notamment des débouchés commerciaux aux jeunes diplômés de l'école des Beaux-arts. Il s'agit donc bien d'une peinture professionnelle se développant dans un style "traditionnel". Les Ethiopiens et les peintres eux-mêmes utilisent volontiers le mot amharique bahelawi (littéralement "culturel", souvent traduit par "traditionnel") qui s'oppose à zemenawi ("moderne").

Denis Gérard a collectionné des œuvres auprès de peintres aux parcours divers mais qui, presque tous, avaient en commun le fait de vivre -bon an mal an- de leur art. Nous retiendrons ici les deux peintres les plus représentés dans la collection de Denis Gérard : Berhanu Yimane (1908-90) et Qana Sanbata (1945-91).

Berhanu Yimane devint peintre presque par hasard. Alors que tout jeune homme il suivait sa mère qui préparait le tedj (hydromel local) au palais impérial, il observait des peintres croisés à la cour et apprit auprès d'eux les rudiments du métier. Cet autodidacte, qui apprit à lire et à écrire après avoir appris à peindre, fit une belle carrière, autant comme enseignant que comme peintre. Il réalisa notamment les peintures murales de l'église dédiée à Saint Pierre à Addis Abeba, juste avant la révolution de 1974. Berhanu Yimane a formé à la peinture son fils, Getatchew Berhanu, né en 1971, ainsi que Qana Sanbata, qu'il forme dans les années 1970. Ce dernier s'affranchit nettement des modèles de son maître et introduit de nouveaux thèmes, en particulier des représentations de la culture des Oromo, un peuple dont il est lui-même issu. Il représente aussi des scènes contemporaines, liées à la vie urbaine et à la période du Derg, le régime militaire et communiste qui dirigea l'Éthiopie de 1974 à 1991.

Les points communs tout autant que les écarts entre les œuvres de ces trois peintres permettent de s'interroger sur les phénomènes de copie tout autant que sur la marge laissée à la créativité de chaque artiste au sein de cette production iconographique très normée.

Anaïs Wion Historienne, CNRS Centre Français des Etudes Ethiopiennes Addis Abeba, Ethiopia Puis ajouts de textes et relectures de Estelle Sohier Maître assistante Département de géographie et environnement Université de Genève / Uni Carl Vogt Boulevard Carl Vogt, 66 CH-1211 Genève 4