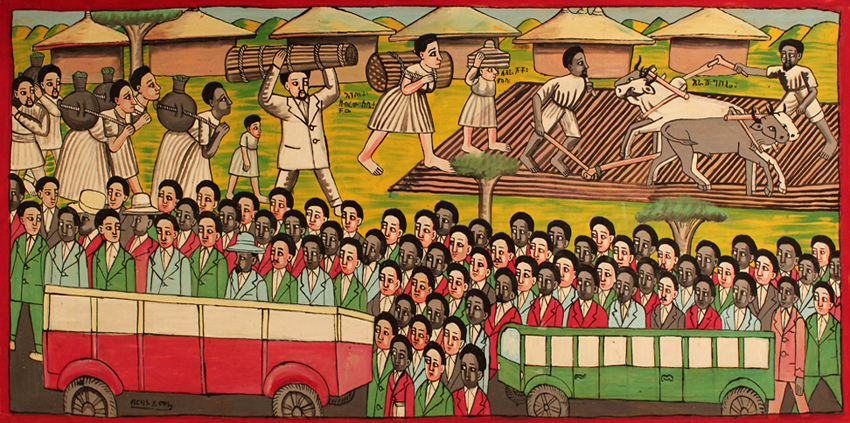

Cette peinture propose un miroir entre les activités rurales (transport de l'eau, du bois, enfant amenant la nourriture aux laboureurs, travaux agricoles) et la vie urbaine, avec sa densité de population et les transports collectifs en bus.

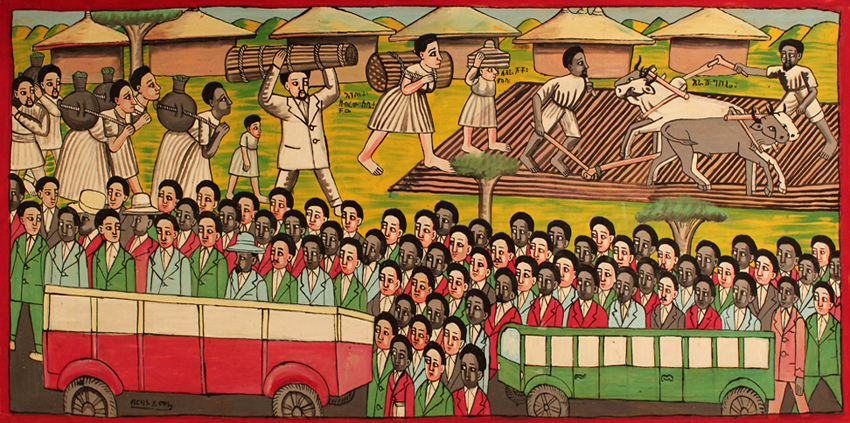

Cette peinture représente la première arrivée en gare du chemin de fer à vapeur (babur) à la gare d'Addis Abeba, du temps de Ménélik, comme l'indique la légende. Pourtant la ligne du « chemin de fer franco-éthiopien » allant de Djibouti à Addis Abeba en passant par Diré Dawa fut terminée et fonctionnelle en 1917 (soit plusieurs années après la mort de Ménélik), et ce n'est qu'à la fin de 1929 que le bâtiment de la gare est terminé à Addis Abeba. Cette scène représentant Ménélik à la gare d'Addis Abeba est donc bien une construction mémorielle très loin des réalités historiques.

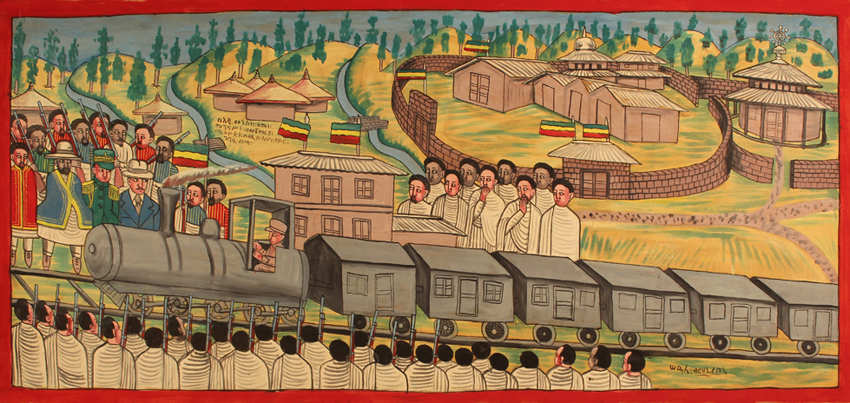

C'est le fils de Berhanu Yimane, ayant repris le métier de son père, qui propose ce tableau. Il a peint des scènes moins traditionnelles que celles privilégiées par son père, plus urbaines, témoin de son époque. Ici tout nous indique que le mariage a lieu à la ville : la mariée est en blanc et le marié en costume trois pièces sombre, à l'occidentale ; des voitures ornées de rubans forment le cortège ; un caméraman immortalise l'évènement. Des éléments de culture amhara se distinguent bien entendu, comme les gens vêtus essentiellement de blanc, les chants accompagnés du tambour et du masinqo, le violon monocorde, ou encore cette danseuse ayant noué sa natala autour de ses hanches.

Charmante représentation de la night-life addissoise. Au son de l'orchestre, composé d'un piano, d'une guitare, de deux cuivres, d'une batterie et d'un chanteur, les couples dansent, s'enlacent, s'embrassent. Le peintre représente un intérieur, ce qui est radicalement nouveau dans les codes de la peinture éthiopienne.

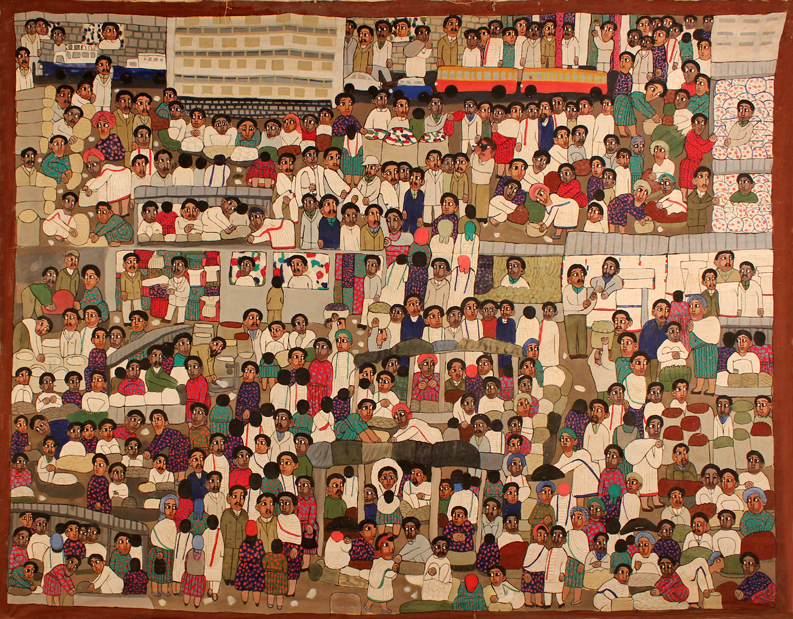

Ce grand format de Qana Sanbata montre la densité et la profusion du mercato, le marché d'Addis Abeba, souvent considéré comme le plus grand marché à ciel ouvert d'Afrique. Les textiles, les produits alimentaires, les vanneries, etc sont proposés aux acheteurs. On remarque parmi ces gens affairés un homme prenant une photographie. Un touriste peut-être ? ou bien ne serait-ce pas l'acheteur du tableau lui-même, Denis Gérard, connu pour son activité de photographe ?!

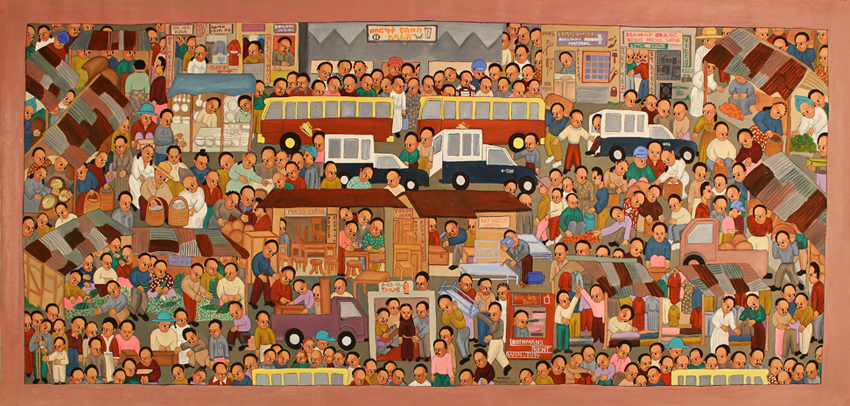

Ce tableau est plus drôle et plus fourni que celui de Qana sur le même sujet (06). D'abord à cause de la profusion d'inscriptions, en lettres latines et en fidel éthiopien, qui permettent d'identifier les commerces représentés. Ensuite les interactions entre les nombreux personnages sont plus vivantes, plus narratives. En bas à gauche le vendeur de petite branches de bois qui servent à se nettoyer les dents. Juste au dessus, les vendeurs de tchatt, cette plante psychotrope dont on mâche les feuilles dont les Éthiopiens sont grands consommateurs. C’est la seule peinture de ce peintre dans la sélection exposée

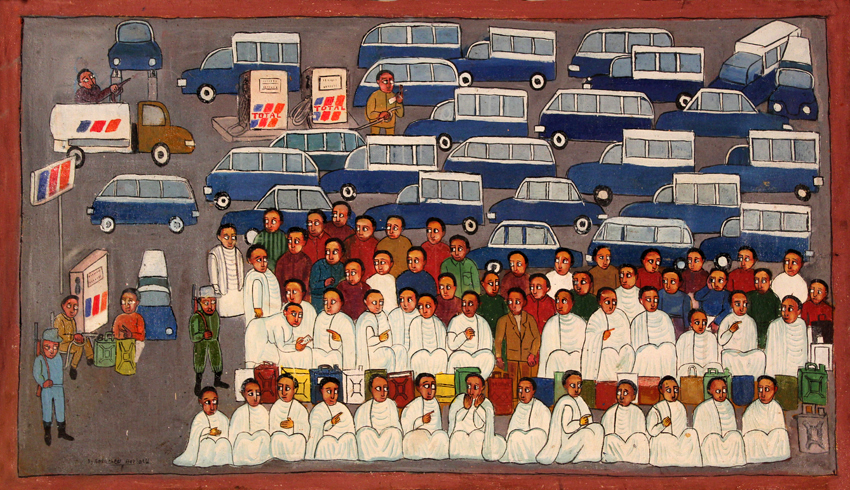

La station essence est ici une station Total, témoin d'un temps antérieur à la concurrence du pétrole libyen ou égyptien en Afrique. On voit d'un côté les taxis bleu et blanc -minibus Toyota et voitures Lada- et de l'autre les particuliers avec leur jerricane. Il y avait alors peu de voitures privées à Addis Abeba. On est en situation de rationnement ou de pénurie, comme l'indiquent les militaires postés devant les pompes et les longues files d'attente.

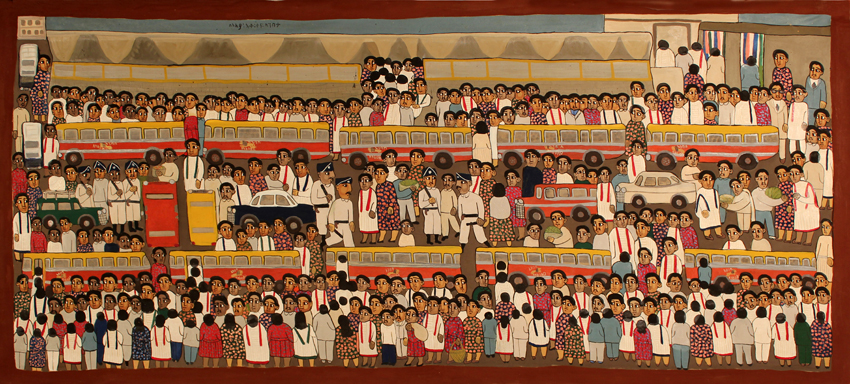

Ce grand format rend avec fidélité l'impression de densité de population aux stations d'autobus. L'alternance des robes blanches et les robes à pois des femmes produit un effet esthétique saisissant. La police est présente au centre du tableau mais ne semble pas particulièrement intervenir.